耕读传家 一脉相承

提到《曾国藩家书》,可能很多人都读过。

光绪传忠书局本《曾文正公家书》

这本曾国藩的书信集,几乎年年都是中小学生暑假的必读书单。曾国藩作为晚清四大名臣之首,说话做事,都有其过人之处。

尤其是《曾国藩家书》中所透露出的曾国藩的处世之道,更是为人所津津乐道。咱且不说曾国藩把他笔下写的做到了几分,就光论他的从政、治家、治学、治军思想,都还是很有一套的。

按说有这种想法的人,当年必须是世家子弟出身,可曾国藩还真就不是。虽说老曾家不算穷,但确确实实就是个湖南的普通家庭。

曾国藩家,从他爷爷算起,之前的五百多年里,别说当官的,连个秀才都没出过。曾国藩的祖祖辈辈大都是勤勤恳恳种地的老农,也就曾国藩他爹好歹考了个秀才,当了个塾师。所谓“塾师”,就是旧社会的私塾先生。所以说老曾家的脸,都长在曾国藩身上了。

曾国藩做官,十年七迁,连跃十级。不到四十,官至二品大员。这种升官速度,在他的湖南老乡里根本没人比得上。

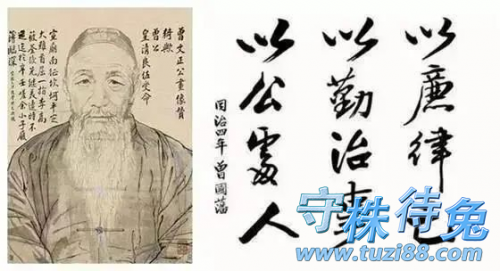

晚清名臣曾国藩

可当了大官的曾国藩却并没有因为这个多开心,相反的,他还有点焦虑。毕竟站太高也怕摔嘛!曾国藩清楚,自己没有大家族背景做支撑,能出他这么一个鲤鱼跃龙门的苗子,也是靠着几代人的积累。

既然他之前没有家学传承,那就应该从他这辈儿开始,让曾家成为世代传承的名门。当然,曾国藩所期望的“名门”,可不是要成为当大官挣大钱的大户人家,他给曾家后代定下的基调,是“耕读传家”。

您可能想问了,这不做官没影响力,不从商没财力,光靠读书种地,更像是偏安一隅,搞自我封闭,能延续家族荣耀吗?

您还别说,就是这“耕读传家”的儒学思想,使曾国藩的后人真正地将曾氏家风传承了下去。

“耕读传家”这个想法可不是曾国藩一拍脑袋想到的。这其实源于他的长辈对他的教育。

曾国藩的祖父名叫曾玉屏,年轻的时候是十里八乡盖过章的纨绔青年。他不爱读书、就爱瞎混,仗着家里还有点儿家底儿,整天不务正业。

成天在街面上混,街坊四邻也就都知道老曾家出了个游手好闲的货色,关上门都教育自家孩子,千万别跟老曾家那位学,不然打断你的腿!

好么,成反面典型了!曾玉屏还是有羞耻心的,当他听到老大爷当街指着他骂:你将来要把家里败个精光!有点儿自尊心的人心里都不舒服呀。

曾玉屏暗下决心,一定要洗去“败家子”的污名。从此,他就跟换了个人似的,起早贪黑在地里干农活,积累出了殷实的家底儿。

这一番苦心经营,到了曾国藩那一辈儿,曾家已经扩出百余亩农田了。光有物质还不够,曾玉屏觉着,自己年轻时候走歪路,就是因为没知识没文化见识短。

为了让子孙后代不再重复他的错误,曾玉屏花大价钱请来最有名的讲师,一直在敦促孩子们好好学习,曾国藩的父亲就是这样走上了读书科考的道路的。

种田读书要两不误

自此,曾家就开始有点耕读家庭的意思了。那么“耕读”到底是什么意思呢?

耕读耕读,就是既要种田,又要读书。

农忙的时候,就以干农活为主,农闲的时候,就抓紧时间读书学习,耕作,是为了养家糊口,学习,则是为了修身养性。

但曾国藩的父亲可能是为了弥补自己的遗憾,只要求儿子学习。然而曾国藩发奋读书,考了7次,才考中了秀才。

这个数字听上去也不怎么光荣,但不管怎么说曾国藩也是青出于蓝而胜于蓝了,毕竟他爹可是考了17次呢!

后来,曾国藩一鼓作气中了举人,后面又经历了两次进士落榜,回家苦读两年,才终于考中。

进士啊,那叫做“天子门生”,是读书人梦寐以求的标签。跟曾国藩同为晚清名臣的左宗棠就没考上进士,还是慈禧太后念他劳苦功高,专门赐了他一个“进士出身”,圆了左宗棠的梦想。

在一个非常看重读书学习的家庭里,有个后代能中进士,也算是家族的高光时刻了。曾国藩不负众望,进入中央领导层,创立湘军,平定太平天国,封侯拜相。这惊人的升迁速度,就跟开了挂似的。

虽说做了大官,但曾国藩却从来没有展现出一点“大牌”的意思。官做得越大,曾国藩的家族危机感就越重。他一直在思考如何才能将这来之不易的家门荣耀保持下去。

官可不当,田不可不种

怎么能让家门不倒呢?曾国藩参考了他爷爷在世之时的处事法门——“考宝早扫,书蔬鱼猪”。这八个字分别指的什么呢??

咱先说考宝早扫——

考,指的是家族祭祀,目的是维系家族的凝聚力;宝,指的是周济邻里。曾国藩早年到四川当主考官,挣了一千两银子,他把钱寄回家里时说,600两用来还债,400两要送给亲族;

早,就是早起,他对早起执着到什么程度呢?他在北京做官时,有一天因为睡了懒觉,竟然专门写日记把自己骂了一通;至于扫,就是打扫住处,俗话说得好,一屋不扫何以扫天下嘛!

说完了考宝早扫,咱再说书蔬鱼猪,第一个“书”就不用多解释了,万般皆下品,唯有读书高。后面的“蔬”是指蔬菜,跟鱼和猪一起分别指种菜、养鱼和养猪,意思就是家里不能靠当官的吃饭,还是要以耕作为主。

“考宝早扫,书蔬鱼猪”这八个字,被曾国藩作为家训,要求曾氏子弟断不可忘,要是忘了,家族可就败落了。

说到做到,曾国藩的的确确带着家族践行了这八字决。

曾国藩哥儿五个,他是老大,二弟曾国潢,就一直留在老家务农,主管家务事。曾国藩带着剩下的弟弟们投了湘军。

剿灭太平天国一战,曾国藩和弟弟曾国荃都因为军功加官进爵,虽然家门脸上有光,但留守老家的曾国潢还是有点小失落。毕竟谁不想去外面见识见识呢?

可是曾国藩一见二弟找上门来就急了,家里还有百亩地呢!你曾国潢走了谁照顾家里的田呢!于是曾国藩是好说歹说,把曾国潢生生劝回家去了。

曾国藩说了,我们家的兴衰荣辱,不是靠我们这几个在外面闯的,而是全系在你身上啊。弟弟你可是全家的后盾!这家里大大小小的事儿,还有那百亩良田、照顾长辈,教育子侄,都得靠你操持啊。虽说咱家有俩人封了爵位,但这些都是虚的,只有好好种地,才能保家族经久不衰。

您听,这多会说话。曾国潢也不觉得在外面闯多有吸引力了,毕竟家里最权威的人都说了——后勤保障最重要嘛!

后来,因为曾家两兄弟在剿灭太平天国一事中大显神通,得到了不少嘉奖。曾国藩的危机感又加重了,他怕有朝一日众星捧月变成众矢之的,于是总是时不时地劝弟弟曾国荃:千万要低调,不能贪功,要与人分享功与名。

他给弟弟写信说:日中则昃zè,月满则亏。就是说太阳到了正午就要偏西,月亮盈满就要亏缺。物极必反。所以这边二人刚封了爵位,那边曾国藩就主动提出裁撤自己手底下的湘军,还让弟弟也称病回了老家。

能勤能俭,永不贫贱

为了家族荣耀的“可持续发展”,曾国藩可谓是小心谨慎。但这些光靠他们这一代人坚守也不行,曾国藩对后代又有哪些要求呢?

曾家已经由曾国藩这一代打拼得像模像样了,后面能不能延续下去,还是得看下一代人。毕竟自古以来都是打江山容易,坐江山难嘛!所以在教育后代的问题上,曾国藩也十分上心。

他要求子女们,一不能离弃家乡,二不能住繁华都市。说白了就是:曾国藩一直在教育孩子们无论如何都不能忘本,要不忘初心,不贪恋荣华富贵。

所谓由俭入奢易,由奢入俭难。败家都是从奢侈生活开始的。曾国藩要求家里人,家务活儿都要自己做,什么缝衣服做鞋子,也都得自己动手。

有一回他的夫人偷偷买了个婢女,想帮着伺候家里。结果被曾国藩发现之后好一番训斥,夫人没办法,赶紧又让婢女离开了。

而且,曾国藩嫁女儿,嫁妆一律只有200两白银,要知道,这可是侯爵家的千金,这点嫁妆说出去都不会有人信。

比如四女儿出嫁时,曾国荃就不信哥哥能对女儿这么抠,结果打开箱子一看,真的只有200两,当叔叔的实在看不过去,又额外给了侄女400两。

不仅是生活节俭,曾国藩还不主张给子女留钱。他不买田产、不盖豪宅,自然也不给子孙攒钱花。

曾国藩说了:银钱田产最易长骄气、逸气,我家中断不可积钱,断不可买田。当他去世时,家里只剩下2万两存银,这在晚清,已经算得上相当清廉了。

此外,曾国藩虽然自己做了大官,但他却不希望子孙也走仕途。相比于官宦家族,他更希望家里多些踏踏实实做学问的读书人。

所以在音频小剧场里,曾国藩不愿为儿子科考出力,一个是不想走后门、趟浑水,另外他也确实不在意儿子考不考得中。

曾国藩的长子曾纪泽学了外语做了外交官,次子曾纪鸿虽数次落榜,但他却安心钻研起了自己喜欢的算数学问,成为了近代著名的数学家。

曾国藩的两个儿子

曾纪泽(左)和曾纪鸿(右)

曾家后代也确实如曾国藩所愿,再也没出过官运亨通的人,却培养出了许多搞学问的人才:有诗作传世的曾广钧,理工科高材生曾宝荪、曾昭权、曾昭桓,投身教育界的曾约农等等等等……曾家的后人虽然很少有混政治圈的,但在各行各业都做得很出色。

曾国藩给弟弟们写的书信里是这样说的:天下当官的家族,子孙多恃宠而骄,一两代也就败落了;商贾之家,勤俭的,也就能延续个三四代,但耕读孝友之家,可绵延十代八代不止。

事实证明,曾国藩的这套家训,确实有效。200年来,曾家已经延续了八代,到现在,曾国藩的后人已经出了240多位杰出人物,他们在文化艺术、医学、科技和商界,都取得了不小的成就,而且最难能可贵的是,这200年来,曾家没出过一个纨绔子弟。

每当有人问起曾家后人:为什么你们曾家没有再出过什么达官显贵呢?曾家人也都会平静地反驳说:可是曾家那么多代,你也找不出一个坏人。